【もくじ】

①フユイチゴ②オオバヤシャブシ③コバノミツバツツジ④ヤマモモ⑤ウグイスカグラ

⑥ショウジョウバカマ⑦ホタルカズラ⑧ヒメハギ⑨アオモジ⑩センボンヤリ

⑪ササユリ⑫オカトラノオ⑬オオバノトンボソウ⑭コクラン⑮ツリガネニンジン

⑯キンミズヒキ⑰ナンバンギセル⑱アケボノソウ⑲ホオノキ⑳シャシャンボ

㉑ヒヨドリバナ㉒クズ㉓ハギ㉔アレチヌスビトハギ㉕ミソハギ㉖モチツツジ

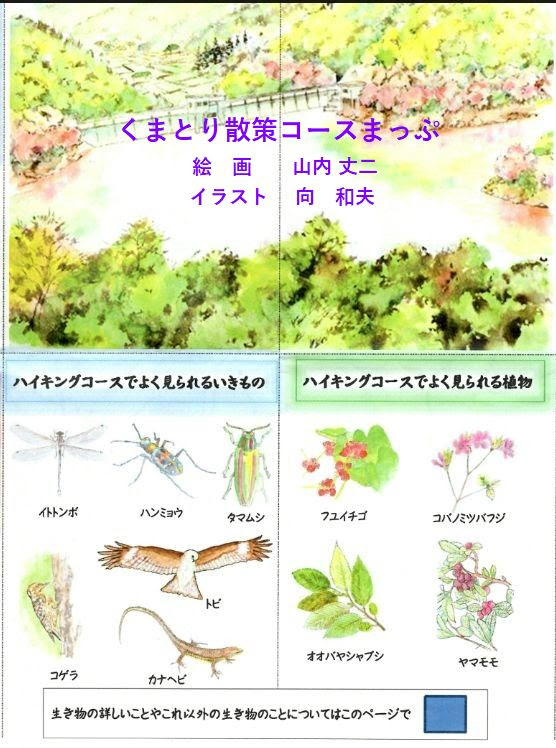

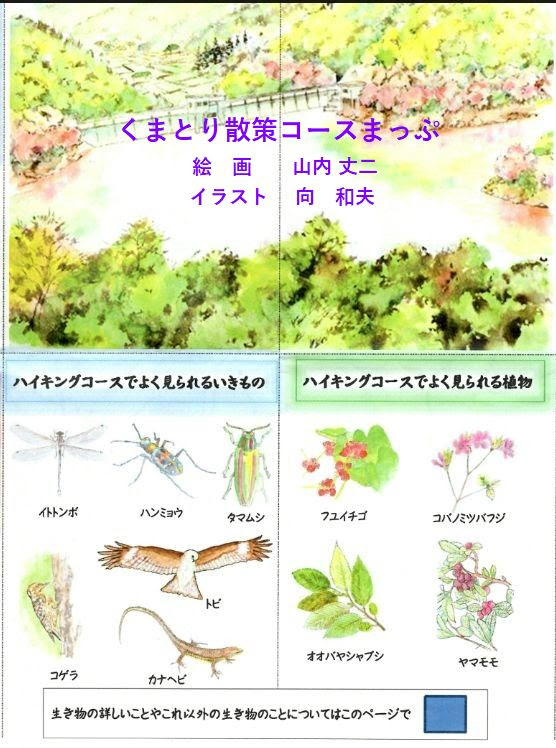

ホームくまとり散策コースまっぷ 植物編

①【フユイチゴ】

・バラ科キイチゴ属の常緑で茎や蔓が地面に這うように伸びる小低木である。

・地面を這い高さ30㎝位 葉は丸に近く3裂し艶があり縁には細かい鋸歯がある。

・花期は9月から10月で5弁の白い花を数個付ける。

・晩秋に赤い果実が生り初冬には赤く熟す。

・食用になり苺の中では甘くて美味しい。

・冬に熟すことが和名の由来である。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

②【オオバヤシャブシ】

・カバノキ科ハンノキ属の落葉小高木である。

・関東南部から太平洋側の山地に生え、やせた土地でもよく育ち、分布域を拡大している。

・高さ5~10m、径6~10㎝で枝は灰褐色。

・葉は互生で長卵型 先は鋭くとがり 縁には鋭い重鋸歯 葉脈は12~16対ある。

・果実は硬く広楕円形、10~11月に熟する。冬芽の雄花は雌花の下につく。

・花期は3~4月 (実が小さく葉脈の多いヒメヤシャブシもある)

(引用元:松江の花図鑑・写真提供;阿久澤)

③【コバノミツバツツジ】

・ツツジ科ツツジ属の落葉低木である。

・3月から4月にかけて紅紫色から淡紫色の花を多数咲かせ春の里山を彩る。

・ミツバツツジより多少し葉が小さいのが名前の謂れである。

・シロバナコバノミツバツツジも見かけることがある。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

④【ヤマモモ】

・ヤマモモ科ヤマモモ属の常緑高木樹である。

・成木は20mにも成り、幹は太くなると灰白色の樹皮で多数の楕円型の皮目を持つ。

・葉は長楕円型か倒卵型で10㎝前後、革質で艶はなく緑で密に互生し、枝先に束生する。

・雌雄は別株で花期は3~4月に桃色の目立たない花をつけ、6月ごろ赤黒い実をつける。

・果実は甘酸っぱく 生で食べられ、ジャム、砂糖漬け、リキュールなどに加工される。

・雨山神社前に大阪府指定天然記念物の雌木のヤマモモがあります。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑤【ウグイスカグラ】

・スイカズラ科の落葉低木

・樹高は3m位にもなり枝には葉柄 花柄ともに毛が有ります。

・葉は対生で広被針形から卵形、長さ3-8㎝ 先端は短く尖り全縁形。

・花は4-6月、葉より先に咲く 又は同時に咲き長さ1-2㎝の細長い花柄を出す。

・花は紅色の12-20㎜の小さな濾斗状の花で、実は6-7月に熟し食用となる。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑥【ショウジョウバカマ】

・メランチウム科(又はユリ科)の多年草で湿った場所に生える。

・葉は広い線形でなめらか、ロゼット状に広がる

・花は高さ10-20㎝、先端に横向きに花がつく。

・花の色は生育環境により淡紅色、紫色、黄色、白色など変化に富んでいる。

・花期は通常3-4月 高山では6-7月 花被は花が終わった後でも残る。

・名前は花を猩々(ショウショウ)(中国の伝説上の動物の事)根生葉を袴に見立てて名付く。

・葉の様子はノギランによく似ている。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑦【ホタルカズラ】

・ムラサキ科の多年草 花期は4-6月

・和名の由来は鮮やかな瑠璃色の花の咲く様子をホタルに例えた。

・茎の上部の葉の近くに15-18㎜の青紫色の花をつける

・葉は茎に互生し 狭楕円形 茎や葉にはざらざらした毛が有る

・北海道から沖縄までに分布し日当たりの良い草地などに自生する。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑧【ヒメハギ】

・ヒメハギ科の常緑多年草である。(普通のハギはマメ科だがマメ科ではない)

・細い茎で硬い茎は分枝して地を這い、高さ10-30㎝になる。

・茎には毛が生え、葉は互生し卵形、楕円形、広被針形で先に短い突起があり全縁で葉柄は短い。

・花期は4-7月、紫色で葉に対生し長さ1-3㎝の総状花序を出す

・和名の由来は、花がマメ科のハギに似ていて全体に小さい事(姫と表現)による。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑨【アオモジ】

・クスノキ科の落葉小高木で近畿〜沖縄の山野の日当りのよいところ生える。

・雌雄別株で葉と同時かすこし早く開花し花期は3〜4月である。

・樹皮は緑褐色、新枝は暗緑色の無毛で葉とともに芳香がある。

・葉は互生で葉身は長さ7〜15cm、幅2〜4.5cmの長楕円状披針形で先端は長く鋭く尖る。

・雄花は雌花より大きく多い、卵円形で、4〜5個ある。雌花はやや小さく、3〜4個。

・遠くから見ると、雄株は枝に花がびっしりとつき、雌株はぱらぱらとした感じがする。

・巫女さんの持つ鈴のようにも見える。

・黒文字と同様芳香があるのでお茶席の楊枝材として使われる。

(引用元:松江の花図鑑・写真提供;阿久澤)

⑩【センボンヤリ】

・山地や丘陵の日当たりのよい草地などに生える多年草。

・葉は根もとでロゼット状になり、花期は4〜6月、9〜11月の2回咲くが秋の花は閉鎖花。

・春の葉は卵形で、裏面には白いクモ毛がある。

・春の花は直径約1.5cm高さ5〜15cm 花茎の先に1個つく。

・紫色を帯びた舌状花で中心部に筒状花がある。

・夏から秋には高さ30〜60cmの花茎をのばし、先端に閉鎖花を1個つける。

・秋の密集した閉鎖花が名前の由来となったのだろう。

(引用元:松江の花図鑑・写真提供;阿久澤)

⑪【ササユリ】

・ユリ科の球根植物。日本特産で日本を代表するユリで、泉佐野市の「市の花」である。

・中部地方以西の近畿、四国、九州に分布する。

・株の茎は立ち上がり、葉は互生し厚く 被針形で8-15㎝である。

・花期は5-7月頃淡いピンク色の香りのある花を咲かせる。

・花は長さ10-15㎝位で漏斗状に反り返る。

・10-11月に熟し種子は風で広がり発芽するのは翌々年で花が咲くまでは種子から7年以上

の歳月がかかる。

・葉や茎が笹に似ていることからこの名前がついた。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑫【オカトラノオ】

・サクラソウ科の多年草、山野の日当たりのよい草原に自生する。

・高さ50㎝~100㎝で葉は茎に互生し,葉柄があり、長楕円形である。

・花期は6~7月、白い小さな花を茎の先に総状につけ、下の方から開花していく。

・花穂の先端が虎の尾の様に垂れ下がる。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑬【オオバノトンボソウ】

・ラン科 地生の多年草 別名=ノヤマトンボ、ヤマトンボソウ

・根は紡錘状で肥厚、茎は単一で直立し、高さは25-60cmに茎の翼状になる稜が目立つ。

・葉は互生し、下方の2-3枚が大きく、長楕円形又は狭長楕円形で、最下部の葉は長さ7-12cm、幅2.5-3.5cmになる。

・茎の中部以上につく葉はしだいに小型になり、披針形になり苞に続く

・花期は6-7月。総状花序に黄緑色の花を10-25個まばらにつける。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑭【コクラン】

・小型の地生ランのひとつ。細長い棒状の偽球茎の先から紫色の地味な花を咲かせる。

・ラン科の多年草で、地上にはえる。細長い偽球茎が独特であるが。

・花も小さく、地味なランである。

・偽球茎は多肉質、緑色で、細長い円筒形をし、大部分が地表から上にあって普通は直立する 。

・常緑性で葉は二年にわたって残る。

・花茎は葉の間から立ち上がり、高さ30cm程になり、3-10程の花が総状につく。

・花は1cm足らず、全体に紫褐色で少しつやがある。側花弁は細くて反り返り、唇弁は丸っぽくて中央が前に突き出す。

・低山の常緑樹林内に生える。薄暗いところで見かけ、明るいところには出ない。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤

⑮【ツリガネニンジン】

・キキョウ科の多年草で根は白く太い、花は高さ40-100㎝、全体に毛が有る。

・葉は茎に3-5枚輪生し、上部では対生又は互生する。

・葉は長楕円形、楕円形、卵形、被針形と変化が多く、艶がなく長さ4-8㎝で縁に鋸歯がある。

・切ると白い乳液が出る、春の若芽は山菜の「トトキ」として食用にされた。

・花期は8-10月で 下を向いた釣鐘形の花を咲かせる。

・花も葉と同じように数段に分かれて輪生する。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤))

⑰【ナンバンギセル】

・ハマウツボ科の寄生植物でイネ科の単子葉植物(イネ、ススキ等)の根に寄生する。

・葉緑素が無く、寄主の根から吸収した栄養分に依存して生育する。

・全長は15-50cm。葉は披卵形、長さ5-10mm、幅3-4mm

・花期は7-8月、赤紫色の花を1個つける[3]。花冠は筒型で、唇形になる。

・蒴果は球状で、種子の大きさは0.04mm

・ススキなどの雑草の成長を阻害し、ナンバンギセルによる生物的除草効果の可能性が示される。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑱【アケボノソウ】

・リンドウ科の2年草で別名「キツネニササゲ」という。

・和名は花弁の斑点が夜明けの星空に見立てた事に由来する。

・茎は高さ50-90㎝で直立、枝分かれし断面は4陵ある四角形、根生葉は長楕円形で花期には枯れる。

・茎葉は卵状楕円形で長さ5-12㎝、葉の基部はくさび形で先が尖る。

・花弁は深く 5裂し基部で合着し離弁花の様に見える。

・発芽後1年目はロゼットのままで花期は9-10月、萼も4-5裂、裂片に1.5㎜の黄緑色の密腺溝が2個あり、花弁には濃緑色の斑点が多数ある。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑲【ホオノキ】

・モクレン科の落葉高木で樹高30 m、直径1 m以上になるものもある。

・樹皮は灰白色、きめが細かく、裂け目を生じない。

・葉は大きく、長さ20 cm以上、時に40 cmにもなり、大きさはトチノキに並び葉柄は3-4 cmと短い。

・葉の形は倒卵状楕円形、やや白っぽい明るい緑で、裏面は白い粉を吹く。

・葉は互生するが、枝先に束生し、輪生状に見える。

・花も大型で大人の掌に余る白い花が輪生状の葉の真ん中から顔を出し、真 上に向かって開花する。

・花は白色または淡黄色、6月ごろ咲き芳香がある。

・葉は芳香があり、殺菌作用があるため食材を包んで、朴葉寿司、朴葉餅などに使われる。

・比較的火に強いため味噌や他の食材をのせて焼く朴葉味噌、朴葉焼きの材料として利用される。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

⑳【シャシャンボ】

・ツツジ科スノキ属の常緑小高木。

・枝は当初は細かい毛があるが、やがて無毛となり、白くなる。

・葉は楕円形、やや厚い革質で表にはつやがあり、表面に網目状の溝があるように見える。

・葉縁には細かい鋸歯がある。

・7月頃に白色の壺状の花が咲く。前年の枝の葉腋から出て、やや横向きに伸び、多数の小さな葉が付いている。

・果実は小さい球形の液果で黒紫色に熟し、食べられる。ブルーベリー類と同じく、アントシアニンを多く含む。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

㉑【ヒヨドリバナ】

・キク科の多年草。ヒヨドリが鳴く頃に開花することから、この和名になった。

・高さは1-2mほどになり、葉は対生し、短い葉柄をもつ。葉の両面には、まばらに縮れた毛があり、裏面には腺点がある。

・葉の形は卵状長楕円形で先が短く尖り、長さは10-18cm、幅は3-8cm、葉縁には細かい鋸歯がある。

・花は、まばらな房状につき、少数の筒状花からなり、花期は8-10月頃である。

・フジバカマに似ているが、フジバカマの葉は3裂するのに対して本種は裂けない。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

㉒【クズ】

・マメ科のつる性の多年草である。

・万葉の昔から秋の七草の一つに数えられている。

・古来から根を用いて食材の葛粉や漢方薬が作られた。

・地面を這う蔓は、他のものに巻きついて10メートル以上に伸び、覆いつくす。

・つるを伸ばして広い範囲で根を下ろし、繁茂力が非常に高い。

・根もとは木質化し、地下では肥大した長芋状の塊根となる。

・葉の裏面は白い毛を密生して白色を帯びている

・花は8-9月の秋に咲き、穂状花序が立ち上がり、濃紺紫色の甘い芳香を発する花を咲かせる。

・春先から初夏にかけて伸びるつる先や花も天ぷらなどにして食用に出来る。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

㉓【ハギ】

・マメ科ハギ属の総称で落葉低木。花期は7月から10月。

・背の低い落葉低木ではあるが、木とは言い難い面もある。

・種類が色々あり、いずれも比較的よく似た外見である。

・葉は3出複葉、秋に枝の先端から多数の花枝を出す。

・マメ科植物で、ハギの名を持ったものにメドハギ・ヤブハギ・ヌスビトハギ・ネコハギなど多くのものがある

・通常ハギと云えばヤマハギ、マルバハギ、ミヤギノハギ、シラハギなどを言う。

・古くから日本人に親しまれ、『万葉集』で最もよく詠まれる花でもある。

・山上憶良の秋の七草の詩「萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴朝貌の花」が知られている。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

㉔【アレチヌスビトハギ】

・マメ科ヌスビトハギ属の多年草。ひっ付き虫の一つで北米原産の帰化植物。

・果実は4~6個の小節果になるがヌスビトハギほど節のくびれが深くない。

・花期は7-9月、茎の先端の方から数個の細長い総状花序をつける。

・花は青紫色で、長さ7〜8mmとヌスビトハギよりやや大きい。

・果実表面にはかぎ状の細かい毛が密生していて、衣服などによくくっつく。

・『盗人』が気づかないうちにその種子が人にくっ付く事から名づいた説もある。

・花が盗人の顔に似ている様だ。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

㉕【ミソハギ】

・ミソハギ科の多年草 湿地や田の畔などに生える。

・日本および朝鮮半島に分布し茎の断面は四角い。

・葉は長さ数センチで細長く、対生で交互に直角の方向に出る。

・お盆の頃 紅紫色6弁の小さい花を先端部の葉腋に多数つける。

・盆花として使われ、ボンバナ、ショウリョウバナ(精霊花)などの別名もある

・ミソハギの和名の由来はハギに似て禊(みそぎ)に使った事から禊萩、又 溝などに生える事から溝萩からと云われる。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)

㉖【モチツツジ】

・ツツジ科に属する落葉(半落葉)低木。

・低い山地や丘陵地に自生し、高さ1~2mになる。

・通常4~6月に開花するがしかし、散発的に年間を通して咲いているのも見られる。

・花は淡紅色で花びらは5枚あり、濃紅色の斑点などがみられる。

・葉は秋に紅葉し、芽を囲む一部を除き、落葉する。

・花の萼や柄、葉、若枝、子房、果実に腺毛が多く見られ、分泌される液滴で粘着性を持つ。

・花柄の粘りが鳥もちなどに似ているとして餅躑躅の名前の由来となっている。

(引用元:ウイキペディア・写真提供;阿久澤)